【試合レポート】第41節 相模原戦 ※無料配信

取材日:2021年11月28日

相模原 1-1 松本

相模原ギオンスタジアム/4,369人

得点【相】児玉(90分)【松】オウンゴール(90+6分)

警告【相】石田

土壇場で意地を見せるも 無念のJ3降格

【評】J2残留を懸けて臨んだ一戦。勝利が必要な山雅はルカオにボールを預け、厚みのある攻撃を展開する。しかし相模原の手堅いディフェンスを崩せず、もどかしい時間帯が続く。後半に入っても膠着状態が続き、迎えた70分。名波監督は田中パウロ、河合、阪野を一気に投入して勝負をかける。それでもなおあと一歩のところでゴールを奪えずにいると、90分にセットプレーから痛恨の被弾。90+6分にセルジーニョのFKが相手のオウンゴールを誘って同点としたが、1-1でタイムアップとなった。1時間遅れで開始した試合の結果を受けて20位以下が確定。クラブ史上初のJ3降格が決まった。

かけ違えたボタン 待っていた最悪の結末

雲ひとつない初冬の空に、ホイッスルが鳴り響いた。

1-1。山雅は90分にセットプレーで失点し、終了間際に追い付くのが精いっぱい。運命は他会場の結果に委ねられた。同時刻開始の試合のうちJ2ライセンスがないJ3の宮崎が勝って首位に浮上したものの、1時間遅れでスタートしたJ2で19位金沢が勝利。19位との勝ち点差も4に広がったため、この時点でJ3降格が確定した。

恐れていた現実が――。

死守したかった牙城は崩れ、「それ」がついに来てしまった。

必勝態勢で臨んだ一戦。山雅は攻守の課題を整理しながら、普段にはないトレーニングにも取り組んだ。攻撃は相模原の5-4ブロックを崩せるように仕込み、試合2日前の紅白戦はメンバーの色分けをせずに交ぜて競争意識をあおった。そして試合前日。セットプレー練習の前に、常田を最前線に上げるパワープレーのシミュレーションを行った。

もちろん、パワープレーが必要になる前の段階で点を取れれば理想的。だが、現実はそう簡単にはいかない。ましてや残留争いの直接対決となるビッグマッチ。互いに堅い展開になることも予想され、実際に序盤はその通りの光景がピッチ内で繰り広げられていた。

ただその中でも、2トップの一角に抜擢されたルカオが奮闘。背負ってボールを収めるなどして前線で時間をつくり、味方のサポートや追い越しを待って攻撃を繰り出していく。「長い期間離脱していて、早く試合に出たくてうずうずしていた」という、思いのたけをぶつけるように精力的なプレー。途中出場の復帰戦で再びケガをして涙を流した第24節秋田戦以来のピッチで、存在感を発揮していた。

中盤も献身的で、アクティブだった。佐藤と安東のコンビはボールを受けて散らしてゲームメイク。ルーズボールの回収や球際のバトルも全開で、闘気をみなぎらせながら縦横無尽に顔を出していた。相手のブロックに手こずってビッグチャンスを得るには至らなかったものの、逆に山雅が迎えたピンチはほとんどなし。MF藤本淳吾の動きは厄介だったが、それを除けばおおむね秩序を乱さずに対応できていた。

クラブの未来を左右する、運命の後半45分がスタート。60分、セルジーニョとルカオのコンビネーションで右サイドを破り、クロスを入れたが相手DFのクリアに阻まれる。67分からの攻撃はさらに厚みがあった。セルジーニョの無回転シュートを相手GKが弾き、その後は回収されるもののすぐに再奪取。そこからルカオがミドルを放ったが、これも相手GKに防がれてしまった。

「じれて相手のカウンターを受けるようではリズムが崩れるので、今のやり方を続けつつセットプレーで一発もしくはミドルシュート、あるいは状況を見て縦パスからスピードアップして崩す。この3つがうまくできていたシーンも結構あって、ゴールに近づくシーンもセットプレーもあった」と前。それでもやはり、ゴールが遠い。70分までにCKは7本あったが、いずれも得点に繋げることはできなかった。

そして70分、指揮官は一気に3人を交代させて勝負に出る。阪野、田中パウロ、河合を投入して陣形を組み換え、より攻撃的にシフト。しかし相変わらず相模原の牙城は堅牢で、崩せずにもどかしい時間が続く。82分、橋内が長いパックパスをミスしてCKを与えたシーンから自陣に張り付けられる。その後はあらかじめ用意していたパワープレーに打って出るが、有効打は繰り出せない。

運命の天秤が傾いたのは、90分。自陣左サイドで田中パウロがファウルを与えてFKとなる。これをファーサイドの194センチ梅井大輝に上から叩かれると、ゴール前の混戦を詰められて失点。最終盤で、絶対に避けたかった失点を許してしまった。前節と同様にセットプレーから。失点が多すぎて麻痺してしまっているが、ゴール前の「キワ」の小差が失点に繋がり、大きな代償を支払わねばならない局面に来た。

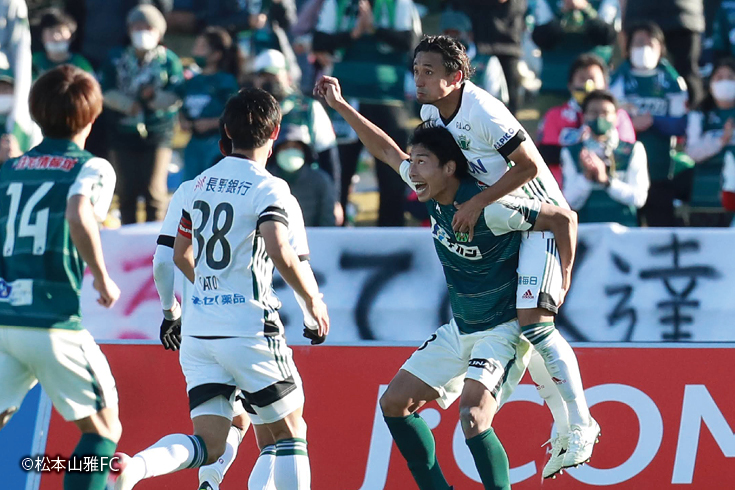

敵陣深くでセルジーニョがFKを得て、96分。自ら蹴り込んだ鋭いボールがオウンゴールを誘発して同点とした。しかし反撃もそこまで。逆に前がかりになって絶体絶命のピンチを迎え、GK圍のビッグセーブで黒星を回避するのが精いっぱいだった。

試合開始から96分39秒、死闘の終わりを告げるホイッスルが高らかに鳴る。その時点では、笛が意味するものが何なのかは「確定」ではなかった。残留争いをする金沢、北九州、愛媛の試合が1時間遅い14時キックオフでスタートしていたからだ。ただ、最終節で勝ったとしても勝ち点は37。試合中の段階で同数の37だった19位金沢との得失点差12を考えれば、すでに可能性は絶望的なレベルにまでついえていた。

試合後、オンラインの監督会見。普段はどんな結果であれ努めて冷静かつ流暢に試合展開を総括する名波監督が、こう切り出した。

「クラブに関わるすべての方、ファン・サポーターの皆さまには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。シーズン最初からやろうが途中からやろうが、自分自身が持っている指導者としてのスキルと、選手とともにチームを築いていくという中で、しっかりとした矢印を示し続けてきたつもりだが、直近5〜6試合のゲーム内容が10〜15試合前に始まらなければいけなかったと痛感している」

監督は現場の長として、全責任を背負う。日々の中で積み重なっていった後悔のうち、思い浮かぶものは何か――と問うと「サッカーに特化した教えが多すぎた」と明かし、こう続けた。

「もう少し数字を追い求めながらやらなければいけない時期があった。最後の5〜6試合になると3ポイントへの執着心を持ってやらなければいけないというところに特化しすぎて、それでもしっかりとサッカーをやってほしいという中でトレーニングメニューを構築していたし、メンタリティもそう持っていった」

揺れていた。上り調子の榎本へボールを集めていた時期に代表されるように、現実路線への舵も切ろうとしていた側面はあるだろう。しかし最終的には、“判断のスポーツ”としてのサッカーを貫いた。この日も状況に応じて2ボランチの片方が最終ラインに落ちてビルドアップを開始したし、左右ウイングバックは中に絞ってボールを受けた。立ち位置を意識して、「サッカー」をしていた。しかしだ。

勝ち点よりも大事なものがあるのか。

残留よりも優先されるものがあるのか。

就任して間もない時期の取材に対し、名波監督はこう話していた。「松本山雅は本来、残留を争うチームではない。仮に裏に蹴ってJ2に残っても、来年もまた同じように残留争いをすることになる。それでは、私がここに来た意味はない」と。さらに振り返れば、2020年に布監督が就任したときから新たなステップへの実現手段として「ピッチ内の判断」と「コミュニケーション」が重要視され、それは布-柴田-名波と続く系譜の中で一貫している。

大局的に見れば、これも進化へのプロセスかもしれない。ただ、その過程があまりにも残念だったし、支えてくれる人々が求めるものと合致しているかも別。自在にイメージを共有しながらボールを繋ぎ倒し、鮮やかに崩してゴールを決められたらどれだけ痛快だろう――とは思うが。それに必ずしも、「堅守」という誇らしい看板を対価に差し出さなければいけないわけでもない。だが現実はトレードオフかそれ以下の水準で、失点はかさんで得点も伸び悩んだ。

今節を前にした取材の中で、橋内は語っていた。「僕も含めた後ろの選手たちが、当たり前のことを当たり前にできている回数が圧倒的に少ない。それは柴田さんのときもそうだし、名波さんになってもそう。監督が誰で戦術がどうでというレベルではなく、ここまで失点が増えているのは、厳しい言い方をすると単純に力が足りていない」。それ以外の選手も、異口同音に自責の念を吐露していた。

1試合平均1.68という失点数については、若手の経験不足も言い訳にはならない。彼らは素直で個人的には少なからず愛着を持っているが、試合結果とは別の話。昨季からシーズン途中に監督が2回も替わって、そのつど襟を正したはずではなかったか。それなのになお、同レベルの失敗が繰り返されたのはなぜか。指揮官は「うまくなりたいオーラがすごい」と評していて実際にその通りだろうが、結果で示せるだけの水準まで成長度は達しなかった。

いずれにしても、山雅を山雅たらしめる唯一無二の存在であるサポーターの期待を、何度も裏切り続けてしまったのがこの2年。その最たる結果として、J3降格というクラブ史上初の事態に至った。「産みの苦しみ」や「成長痛」などという綺麗な一言では到底まとめ切れないほど深刻で、重大な損失。大分のように1年で返り咲いてJ1昇格まで至るようなV字曲線を描ける保証も、どこにもない。

それでもサッカーは続く。

松本山雅も、続かねばならない。

2021年11月28日。

屈辱にまみれたこの日を境に、再び這い上がるしかない。

編集長 大枝 令 (フリーライター)

1978年、東京都出身。早大卒後の2005年に長野日報社に入社し、08年からスポーツ専属担当。松本山雅FCの取材を09年から継続的に行ってきたほか、並行して県内アマチュアスポーツも幅広くカバーしてきた。15年6月に退職してフリーランスのスポーツライターに。以降は中信地方に拠点を置き、松本山雅FCを中心に取材活動を続けている。