【編集長コラム】さあ行こう緑の友よ 遥かなる頂へと ※無料配信

長く苦しい旅路が、もうすぐ終わろうとしている。毎シーズンのことだが、最終節を前にすると一抹の寂しさが胸を去来する。だが今年に関して言えば、目標達成のためにはラストに「しなければならない」のだ。

山雅はリーグ戦41試合を終えて首位。あと1つ勝てば問答無用で4年ぶりのJ1昇格、そして初優勝という歴史的な瞬間を迎えることができる。ただ4位までが勝ち点3差にひしめいており、自力で栄冠を勝ち取るには白星が必須だ。42.195キロのフルマラソンに例えるなら、残り1キロで競技場が見えてきた段階で先頭集団が4人。小差でトップの山雅は強い風を受けており、背後の3人は影に隠れながら先頭でゴールテープを切ろうと隙をうかがっている。

先頭を走る山雅は疲れ、起伏の激しい難コースを41キロ走り抜いてきた四肢はすでに悲鳴を上げている。だが、あと一息。もうひと頑張りで、まだ見ぬ頂からの絶景を十分に堪能することができる。

終盤戦。大分に敗れて以降の2試合は、まさに意地と気迫と知略が全て凝縮されていた。まずは第40節の東京V戦。攻守の歯車ががっちり噛み合い、相手の狙いを見事に消してみせた。後半はボールを持たれたものの、「チーム全体がリトリートしているのはわかっていたし、攻め込まれたがゼロで抑えている試合は何試合もあるので自信を持ってやれていた」と高崎。急所は封じて万全の逃げ切り勝ちを収めた。

そして前節、栃木戦の戦いぶりはどうだ。高さで不利な相手に空中戦で決定的な仕事をさせず、0−0で我慢の前半を終える。すると後半はピッチコンディションに慣れたのに加えて運動量に差が出始め、山雅がボールもスペースも支配。そして72分、田中が待望の先制弾をねじ込んだ。ピッチを叩いて渾身の雄叫びをあげたその勇姿は、見る者の魂を激しく揺さぶってやまない。

ゴールシーンのリプレイを何度見直しても胸が熱くなるが、改めて強調しておきたいのはその後の山雅が見せた試合運びだ。高崎は自主的に自陣深くまで下がって栃木のパワープレーに対応。アディショナルタイムに中美と岩上が立て続けに見せたシュートブロックも、鬼気迫るようなエネルギーを感じさせた。

この1−0の2連勝は、ともに今季の山雅を象徴するような圧倒的な戦術遂行力の証とも言える。まずは東京Vがストロングポイントにしている左FW泉澤仁に対し、右サイドの田中と今井がきっちり対応。両監督が相手の裏をかき合うような先発のオーダーだったが、そこから勝ち点3という極上の結果を導いたのは我らが指揮官だった。

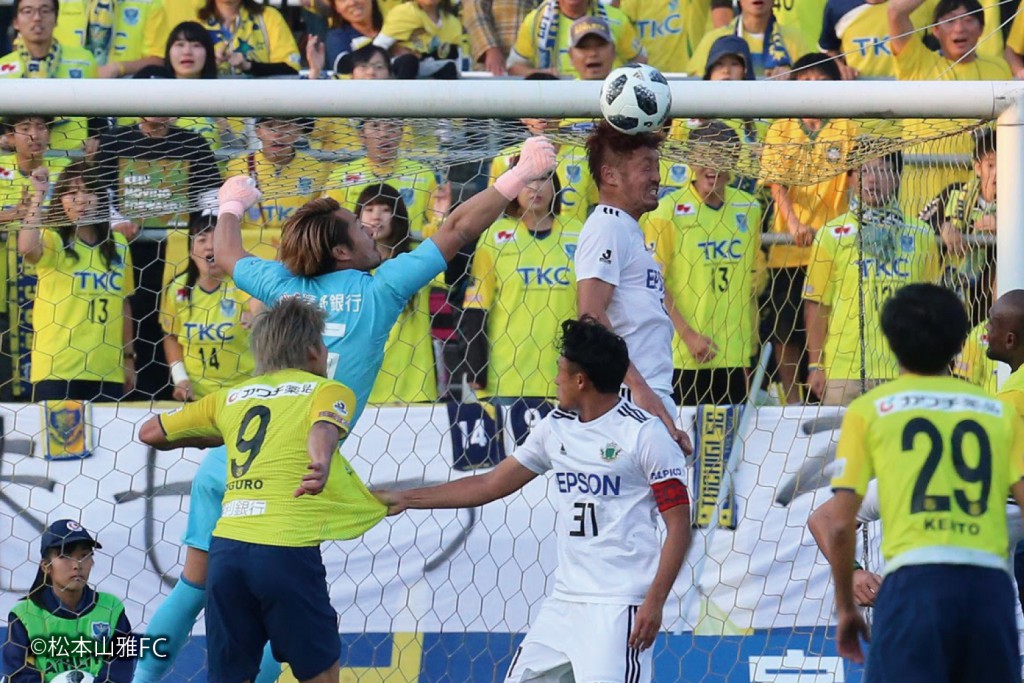

1週間後の栃木戦。相手が大きな武器としているセットプレーの守備対応に心を砕き、危ないシーンをほとんどつくらせずに切り抜けた。リーグ屈指のヘディングの強さを誇る188センチの服部康平に対し、シチュエーションに応じて飯田と今井がしっかりマーク。飯田は「1人抑えればいいというわけでもないので全員で気を遣って守った」と汗をぬぐう。

そして何より、この2試合に共通していた最大の要素に触れないわけにはいかない。他ならぬサポーターの力だ。東京V戦は前節に痛恨の黒星を喫した直後にもかかわらず、今季最多16,775人が熱心に声援。栃木戦もアウェイに約4,500人という大サポーターが押し寄せ、土壇場の戦いに身を投じるチームにエネルギーを吹き込んだ。

特筆しておきたいのは、単に数が多いから素晴らしいのではない――ということだ。個人的な皮膚感覚だが、この2試合…正確には大分戦の敗戦直後に「どんな時でも俺たちはここにいる」というチャントが流れたときから、「ポジティブで強大なエネルギー」が注がれているように感じる。2016年の苦い記憶がオーバーラップしかねない前節も同様。プレスルームが息苦しかったので試合前にスタジアムのアウェイ側を散策したが、行き交う人々に悲壮感は漂っていなかったように映った。

そして、運命の最終節。緑の戦士たちは栄光のシャーレを懸け、サポーターのために戦う。「たくさんの応援の中でサッカーができて、勝てば優勝できる。サポーターと一緒に優勝したい」と前田。負傷離脱中だった今季開幕戦でゴール裏を訪れた村山も「12番目の選手として一緒に戦ってくれている頼もしい仲間だと思っている」と話す。

若干数の追加販売分も含め、チケットは全席種が完売。あとは史上最高のホームを全員の力でつくり出し、史上最高の結果を自力でつかみ取るのみだ。苦戦はするだろう。見る者の思い通りに選手は動いてくれないかもしれない。プロスポーツの興行である以上、対価を払った者にはどんな解釈も許される。だが、今回だけはどうかお願いできないだろうか。ため息よりも拍手を、野次よりは声援を。山雅プレミアムの対談記事などを読んでもらえばわかると思うが、オカルトでも何でもなく、それは必ずピッチに届くのだ。

そして仕事や家庭などの都合で来られない人やチケットが入手できなかった人も、どうか気にかけていてほしい。自らの力の及ばぬ事象に願いを捧げる「祈り」は、それ自体がすでに尊く意味のある行為だからだ。満願成就まであと一息。さあ行こう、緑の友よ。遥かなる頂へと。

編集長 大枝 令 (フリーライター)

1978年、東京都出身。早大卒後の2005年に長野日報社に入社し、08年からスポーツ専属担当。松本山雅FCの取材を09年から継続的に行ってきたほか、並行して県内アマチュアスポーツも幅広くカバーしてきた。15年6月に退職してフリーランスのスポーツライターに。以降は中信地方に拠点を置き、松本山雅FCを中心に取材活動を続けている。